Folano, un piccolo paese calabrese, 1946. Marta (Ludovica Martino) è una ragazza madre. Ha conosciuto l’amore cinque anni addietro, con il fidanzato Michele (Francesco Aricò), poco prima che questi partisse per la guerra, senza farvi ritorno. Il ricordo di quella ultima notte trascorsa insieme si materializza ogni giorno nella figura del figlio Michelangelo (Edoardo Malerba), ma soprattutto nei commenti malevoli dei paesani, al pari di quelli esternati dai familiari, i quali non perdono occasione per rammentarle di aver portato in casa un’altra bocca da sfamare, tra disonore e vergogna, compromettendo, tra l’altro, la reputazione della sorella, di poco più giovane.

Sarà il padre (Francesco Biscione), quel capofamiglia illustrato nelle esternazioni del parroco Don Antonio (Saverio Malara) quale figura messianica (“porta il pane a casa e il suo sudore è acqua benedetta”), a trovare una soluzione per la “femmina perduta”, il matrimonio col fattore Gino (Antonino Sgrò), vedovo con due figlie. Marta, donna umile e semplice, per lei il mondo ha i suoi confini nelle montagne del paesello e le sue scelte esistenziali sono da sempre coincise con il volere familiare, non può far altro che masticare amaro ed acconsentire.

Una volta che la madre (Bianca Maria D’Amato) andrà ad indicare maggio quale mese ideale per gli sponsali, non le resterà che darsi da fare per organizzare i preparativi, coadiuvata al riguardo da Lorenzo (Marco Leonardi), aiutante di Don Antonio. Anche lui è oggetto di maldicenze e pettegolezzi, a causa della sua omosessualità, mai nascosta, pur esternata con modalità “carbonare” in determinati momenti e luoghi, insieme ad altre persone “colpevoli” soltanto di dare adito alla propria sessualità.

Marta gli riserverà inizialmente un atteggiamento diffidente, ma andrà presto ad abbattere le barriere, fino a scoprire una persona particolarmente sensibile, con cui entrerà in sintonia, che l’aiuterà a percorrere un ben preciso percorso di emancipazione ed autodeterminazione. L’inciterà, infatti, a seguire un corso di dattilografia organizzato dalla sede del PCI di un paese vicino, tenuto dalla battagliera Bianca (Giorgia Arena), che invita le donne a “non essere più mosce”, lottando per l’affermazione dei propri diritti, dal lavoro al voto, quest’ultimo recente conquista…

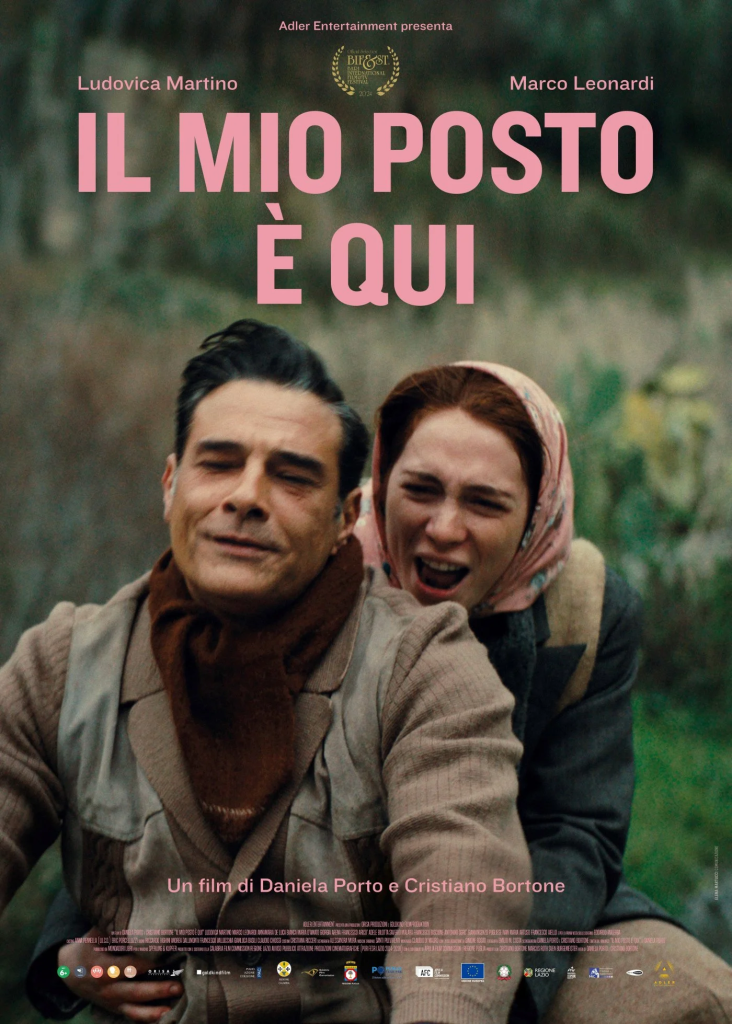

Presentato al 15mo Bari Film Festival, dove ha conseguito il Premio Giuliano Montaldo per la Miglior Regia e il Premio Mariangela Melato alla Miglior Attrice Protagonista (Ludovica Martino), Il mio posto è qui è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Daniela Porto (edito da Sperling & Kupfer), ad opera della stessa scrittrice insieme al marito Cristiano Bortone, così come la regia.

La lettura del libro mi ha piacevolmente coinvolto e identiche sensazioni le ho avvertite nel visionarne la trasposizione. In ambedue i casi, infatti, ne ho apprezzato la portata coinvolgente propria di un pregnante racconto di formazione, che va a stagliarsi sullo sfondo di una società patriarcale, circoscritta nell’ambito di uno sperduto paese calabro, congruo microcosmo rappresentativo di atavici pregiudizi e retrivi comportamenti dominanti, anche ad opera di persone in apparenza protese al cambiamento.

Soffermandomi in particolare sul film, ritengo appaia evidente nel corso della narrazione la felice e compiuta sinergia tra il lavoro di scrittura e le scelte registiche, che puntano all’essenzialità e al realismo nel dare spazio ad una raffigurazione piuttosto coinvolgente, come già evidente tra le pagine dell’opera originaria. Rispetto a queste ultime, però, personale sensazione, credo possa ravvisarsi qualche semplificazione relativamente all’approfondimento psicologico di alcuni personaggi, per esempio Dora, la madre di Michele, o la sorella di Marta, anche se ne viene mantenuta la risolutiva rilevanza “scardinatrice” inerente ad infrangere l’abituale andamento delle cose.

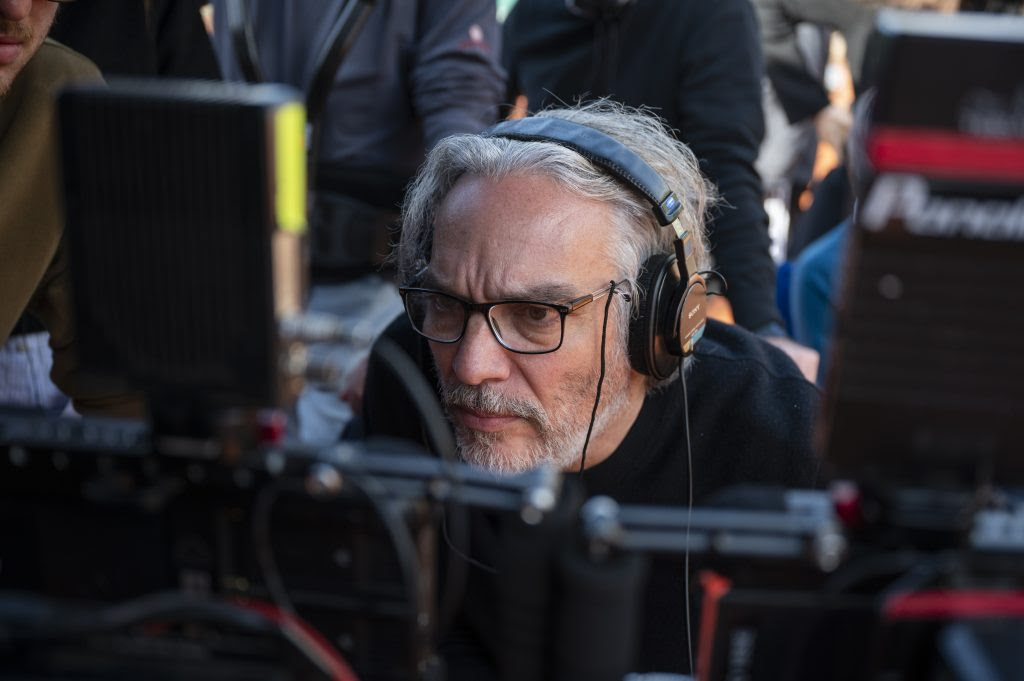

Porto e Bortone ricorrono spesso alla macchina a mano, restringendo le inquadrature sui personaggi, cogliendone ogni espressione visuale e gestuale, così da metaforizzare l’oppressione soffocante dell’ambiente nei loro confronti e rimarcarne le psicologie caratteriali. Felice anche, nell’avallare la suddetta resa realistica, l’evidente rapporto simbiotico tra fotografia (Emilio Maria Costa), scenografia (Alessandra Mura) e costumi (Cristiana Ricceri): l’illuminazione offerta dalle lampade ad olio conferisce alle immagini una patina “caravaggesca”, mentre il paesaggio circostante viene visualizzato nella sua funzionale essenzialità di esigenza scenica, evitando d’insistere, magari assecondando i consueti luoghi comuni, sulla rappresentazione di una società contadina ancorata alle proprie tradizioni.

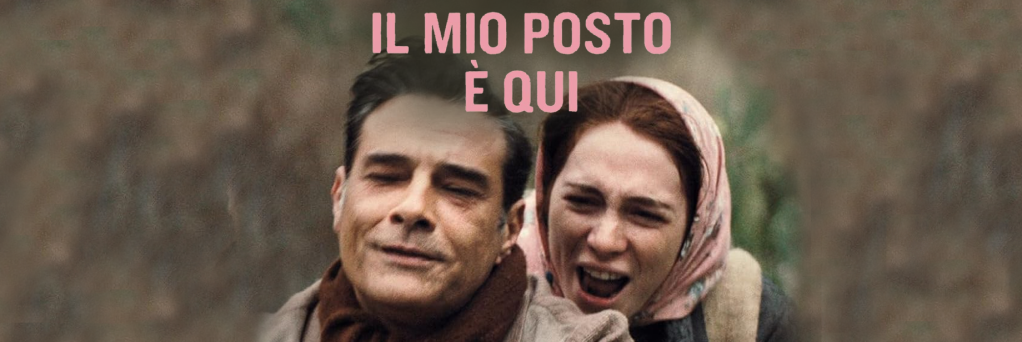

L’immaginario paese di Folano (gli esterni del film sono stati girati a Gerace e altre cittadine della provincia di Reggio Calabria, gli interni in Puglia) diviene allora specchio di una particolarità idonea a mutarsi in congrua universalità. Ottime le interpretazioni attoriali dell’intero cast, anche se a restarti impresse sono quelle profuse da Ludovica Martino, che con vivida immedesimazione raffigura una giovane donna dal carattere tendenzialmente chiuso ma fremente di aprirsi ad una nuova esistenza (splendida, ad esempio, la sequenza in cui, tra le risate maschili, esterna non solo la volontà di votare, ma anche una ben precisa scelta partitica) e, soprattutto, da Marco Leonardi, che mantiene la figura di Lorenzo lontana dal facile colore.

Un uomo che evidenzia già nell’intensità dello sguardo quella disillusione propria di chi ha oramai ben compreso cosa possano significare le convenzioni sociali (emblematica la sequenza del Giovedì Grasso, quando tra le maschere verranno fuori i veri volti di vari sepolcri imbiancati) e come rivoltarle opportunamente, esternando la propria vitalità solo in determinati contesti, vedi la sequenza della festa in una casa privata, quando la cosiddetta normalità si rivestirà d’inedite vesti, almeno per il pensare comune.

Lorenzo ha vissuto per un po’ di tempo a Milano, quanto è bastato per fare tesoro di un’altra realtà, ma ora il suo posto è qui, in quel paesino arroccato sulla montagna, dove, come nel caso di Marta, potrà provare a fare la differenza, stimolando un’inedita visione che arrivi infine a comprendere una definitiva acquisizione della propria individualità, ponendo in essere tutto il possibile per preservarla dagli attacchi di quanti esercitino qualsivoglia tentativo di sottomissione, fisica e psicologica.

Quest’ultima, d’altronde, non è altro che l’espressione di una fallace superiorità, quale paravento di quelle frustrazioni e di quei rancori conseguenti all’incapacità di fronteggiare la condizione apportata dalla concretezza di un’ eguaglianza attribuente ad ogni essere umano in quanto tale gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Il mio posto è qui, andando a concludere, un libro da leggere e un film da vedere, anche nelle scuole, per riflettere su di un passato che troppo spesso tende a divenire presente, bloccando così la strada ad un futuro degno di questo nome nel rendere effettiva quell’emancipazione auto determinativa, consona al poter scegliere, senza alcuna distinzione di genere, la propria portata vitale, individuale, sociale e lavorativa.

Il tutto, come ho avuto già modo di scrivere in altri articoli, anche andando al di là di una previsione legislativa (basterebbe citare l’art. 3 della Costituzione, che prevede un principio d’eguaglianza formale e sostanziale), spesso resa necessaria da quella retriva stolidità maschilista o comunque ottusamente protesa alla “tradizione”, purtroppo tuttora rinvenibile in vari settori della nostra società, anche, se non soprattutto, in subdole forme latenti.

Immagine di copertina: Sperling & Kupfer

Lascia un commento