Persona77, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons

27 gennaio 1945-27 gennaio 2025: ad ottant’anni dallo sfondamento dei cancelli di Auschwitz, in Polonia, da parte dei carri armati dell’esercito sovietico, occorre restare vigili, al di là delle mere esternazioni sui social a colpi di emoticon, perché venga preservata la primaria dignità espressa da ogni essere umano in quanto tale, “Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia” ammoniva Primo Levi (L’ asimmetria e la vita. Articoli e saggi 1955-1987, Einaudi, postumo, 2002). Occorre poi sforzarsi di continuare a credere “nell’intima bontà dell’uomo” (Il diario di Anna Frank, Het Achterhuis, 1947), sia alla luce di un’umana condivisione rivolta alle vittime, sia facendo leva su una ritrovata forza di lottare, perché certe infamie non si ripetano in futuro.

Al riguardo, però, opinione personale, avvenimenti recenti mi fanno purtroppo propendere verso il pessimismo: mi sovviene in mente una scena del film Deconstructing Harry (Harry a pezzi, Woody Allen, 1997), quando il protagonista (Allen), alla domanda se gli importi dell’Olocausto o se pensi che non sia mai successo, risponde: “Non solo so che abbiamo perso 6 milioni di ebrei, ma quello che mi preoccupa è che i record sono fatti per essere battuti”. Di seguito, riporto alcuni estratti dal libro La memoria rende liberi, Enrico Mentana e Liliana Segre (BUR Rizzoli, 2015), opera necessaria ad avviso di chi scrive nel “fare memoria”, nel suo necessario significato di esercitare la precipua missione di mantenersi umani.

Solo così, credo, potranno essere abbattute le sempre più spesse barriere dei calcolati oblii, costruite mattone su mattone da pressanti negazionismi e revisionismi, cementando il tutto con la sempre viva tentazione di sentirsi più uguali degli altri, non potendo colmare in altro modo la propria mediocrità per non riuscire a percepire nell’altro, nel “diverso”, una proiezione di sé.

“Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere” (José Saramago).

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre (Primo Levi).

*************

(…) (…) Ci caricarono su un camion a calci e botte. Attraversammo la città deserta e all’incrocio di via Carducci scorsi la mia casa, al 55 di corso Magenta, sfuggire alla vista dall’angolo del telone. Arrivati alla Stazione Centrale, i camion si infilarono nel sottopassaggio di via Ferrante Aporti. Era buio pesto e i nostri carcerieri ci puntarono contro fari accecanti. Ero aggrappata a mio papà e lui a me. Se non ci fossi stata io, credo che si sarebbe avventato su una delle guardie per farsi sparare. Il dolore e la disumanità dei giorni passati non erano nulla al confronto della bestialità che ci ritrovammo di fronte.

Quello era il mondo con il quale avremmo dovuto prendere confidenza, la nostra nuova quotidianità per i mesi a venire: i soldati tedeschi armati fino ai denti, con al guinzaglio i loro cani feroci. Ma il colpo più duro fu quando capimmo che i più zelanti fra i nostri aguzzini non erano i nazisti. Erano gli italiani. Si incontrano spesso, in circostanze di guerra, soggetti che cercano di essere migliori dei loro alleati potenti, che si sforzano di superarli in crudeltà. Succedeva dal 1940 in Francia, con Vichy, e ora succedeva anche da noi.

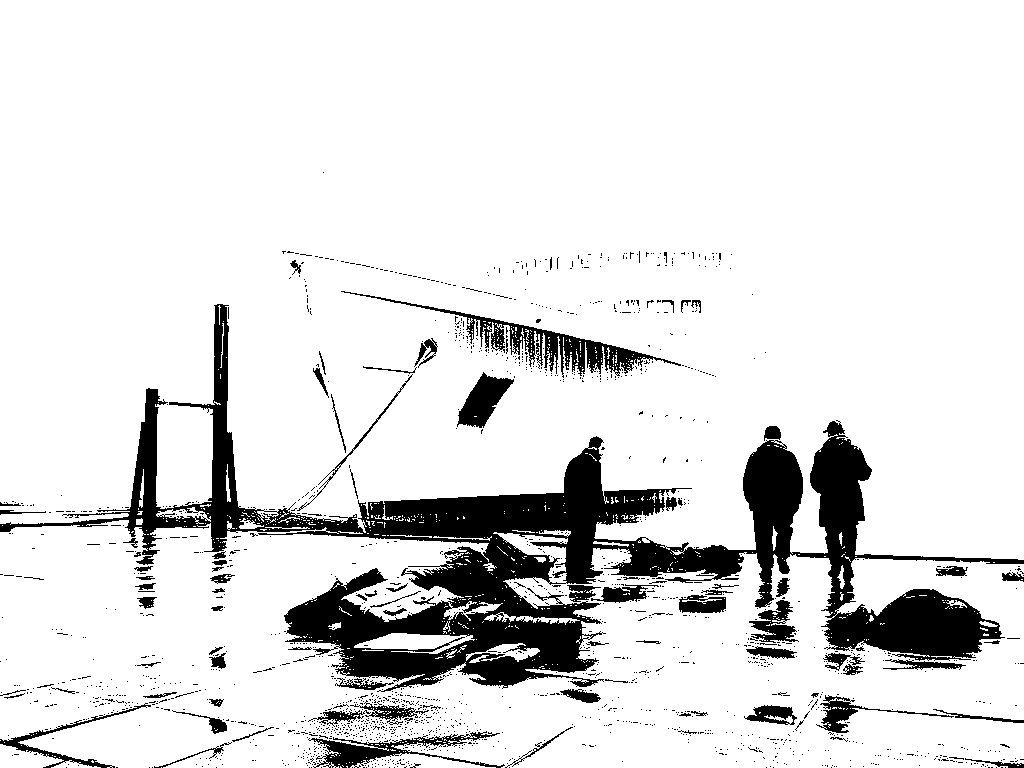

(…) (…) Cominciava, per noi, un destino di schiavitù. Come gli africani deportati dai negrieri per essere venduti come schiavi nelle piantagioni di cotone noi Stücke eravamo considerati manodopera, e saremmo stati selezionati sulla base della nostra capacità lavorativa. Chiusi in un vagone come un tempo i neri erano stati ammassati nelle stive delle navi europee, avremmo subito lo stesso processo di sradicamento dalla nostra terra, dai genitori, dai nostri odori, dai nostri sapori. Da quel momento non saremmo più stati quelli che sempre eravamo stati, ma soltanto gli schiavi di qualcuno.

Ci scaricarono davanti ai binari di manovra che ancora oggi sono nel ventre dell’edificio. Il passaggio fu rapidissimo. SS e repubblichini, a calci, pugni e bastonate, ci caricarono sui vagoni bestiame. Quando un vagone era pieno, veniva sprangato e portato con un elevatore alla banchina di partenza.(…) Ora ci ritrovavamo nel buio del vagone, con un po’ di paglia per terra e un secchio per i nostri bisogni. Il treno si mosse e puntò verso sud. Dunque non eravamo diretti al confine, e questo ci sollevò un poco.

Procedevamo lentissimi, fermandoci a volte per ore. Dalle grate vedevamo la campagna emiliana immersa nelle brume invernali e stazioni deserte dai nomi familiari. A sera, però, ci fu un’inversione di marcia e quella notte nessuno dormì. Era chiaro, ormai, che stavamo andando a Nord, verso l’Austria. Un coro di singhiozzi si levò arrivando a coprire il rumore delle ruote. Dai vagoni piombati salivano urla, richiami, implorazioni che nessuno ascoltava. Eravamo in sessanta dentro a quella scatola chiusa, fetida, fredda: puzza di urina, visi grigi, gambe anchilosate. I pianti si acquietavano in una disperazione assoluta.

Il pensiero che qualcuno avesse deciso di metterci in quella situazione, che quello che pativamo non fosse un incidente casuale ma l’esito di una volontà precisa e determinata ci atterriva. Eravamo giocattoli rotti e ci stavano buttando via. Se anche fra noi c’era qualcuno che cercava di accaparrarsi il posto meno indecente, eravamo comunque un gruppo di disgraziati uniti nella sventura e poco inclini alla prevaricazione. (estratto dal Capitolo 6, Il viaggio verso Auschwitz, del libro La memoria rende liberi, Enrico Mentana, Liliana Segre, BUR Rizzoli, 2015)

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Arrivati ad Auschwitz, vedemmo i prigionieri che erano in lager già da un po’ raccogliere le nostre cose e accatastare i bagagli, mentre i soldati ci ispezionavano. Fummo separati, uomini e donne, e io nei miei tredici anni spauriti, non conoscendo nessuna lingua straniera, senza capire dove mi trovavo e cosa mi stava succedendo, io, senza saperlo, lasciai per sempre la mano del mio papà.(…)Quel giorno solo trentuno delle donne arrivate sul mio stesso convoglio scamparono al gas. Più della metà di quei seicentocinque detenuti erano donne, ma per i nazisti erano solo manodopera: meglio sbarazzarsi delle femmine e tenere i maschi, più resistenti allo sforzo fisico.

Fra i circa ottanta uomini selezionati per i lavori forzati c’era anche mio padre. Lo vidi da lontano, mentre si avviava al campo insieme a un piccolo gruppo di compagni. Gli altri, caricati sul camion, stavano andando direttamente a morire. Lo salutai, convinta che l’avrei rivisto la sera stessa. Insieme alle donne superstiti raggiunsi il cancello di Birkenau. Ci arrivammo a piedi perché allora, nel febbraio 1944, il treno ancora non si spingeva al campo. Il binario che conduceva davanti alle porte del crematorio sarebbe stato costruito solo più tardi.

Entrammo nel lager e ci trovammo di fronte a quella che ci parve un’allucinazione: vedemmo centinaia di donne-scheletro rapate, vestite a righe, che trascinavano bidoni, pietre, mentre schiere di diavolesse, le SS donne, le picchiavano selvaggiamente aizzando i cani contro di loro, in una furia di elementi, di fischi, di vento, di neve, di latrati…Era un inferno fatto di ghiaccio. Il fuoco lo avremmo conosciuto dopo, quello dei crematori. (estratto dal Capitolo 7, La solitudine del prigioniero, del libro La memoria rende liberi, Enrico Mentana, Liliana Segre, BUR Rizzoli, 2015)

::::::::::::::::::::::::::::::::::

La sensazione di costante oppressione sviluppata nel lager me la sono portata dietro per tutta la vita e mi seguirà come un’ombra fino all’ultimo secondo. Molti ragazzi mi scrivono: “Lei è un’eroina”. Niente di più sbagliato. Io non sono affatto un’eroina, io sono sopravvissuta per caso, non ho mai fatto nessun gesto di cui essere orgogliosa, nessun atto di ribellione…anzi. Ho sempre subito passivamente quanto mi succedeva intorno. Mi sentivo annullata. In situazioni come quelle è quasi impossibile comportarsi da eroi, perché le privazioni, la fame, il digiuno forzato ti spingono a pensare solo ai tuoi bisogni più urgenti, il cibo su tutti. E quella dipendenza dal cibo ti toglie la dignità, perché chiunque abbia un’ossessione – che si tratti di un innamoramento folle o della voglia di vincere una gara a tutti i costi – relega tutto il resto in secondo piano.

E se la tua vita ruota attorno al momento in cui ti daranno da mangiare, vuol dire che sei sceso al livello delle bestie. E così eravamo noi. Per uscire dall’incubo l’unico modo era voltare la faccia dall’altra parte, non vedere. Mi sono sempre proibita di vedere. Ho dovuto diventare vecchia per accettare di vedere le cose che mi erano capitate sotto gli occhi e che mi ero limitata a guardare. Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato senza voler vedere. Tutto: dai mucchi di cadaveri alle compagne inginocchiate. E quelle che si sono attaccate ai fili elettrici per uscire. (estratto dal Capitolo 8, Annullate, del libro La memoria rende liberi, Enrico Mentana, Liliana Segre, BUR Rizzoli, 2015)

Immagine di copertina: Digital News

Lascia un commento