Mi trovavo negli studi di Radio Gamma Gioiosa, lo scorso martedì, 16 settembre, pronto a dare il via ad una nuova puntata del consueto programma settimanale, quando apprendevo dal web la notizia della scomparsa di Robert Redford, notizia che mi lasciava sgomento, confuso. Mi scorrevano dinnanzi agli occhi, come in un sogno a occhi aperti, le immagini dei tanti film interpretati e diretti, commedie brillanti o romantiche, pellicole drammatiche, imbevute di quella stessa sostanza di cui è fatto il reale… Ogni realizzazione risultava permeata dal carisma concreto di un divo, nel senso più puro e originario del termine, al di là dell’innegabile fascino offerto dalla fluente chioma bionda, dallo sguardo acuto e dal disarmante sorriso, ovvero il riuscire a godere di una grande popolarità restando essenzialmente se stesso, con i fermi ideali da buon liberal, come egli stesso si definiva.

Un personale credo portato avanti per il tramite dei ruoli che andava mano a mano ad interpretare e i titoli che lo videro dietro la macchina da presa, delineando così l’immagine di un’America che, pur con tutte le sue contraddizioni, legate tanto al passato quanto al presente e messe sempre e comunque e discussione, potrebbe volgere ad una ragionata evoluzione implosiva, anziché ergere la barriera di un vacuo conservatorismo. Una creatività quella di Redford che, almeno a parere dello scrivente, si è espressa per il tramite di un’attenta congiunzione tra cinema e politica, l’agire, anche indirettamente, nel tessuto sociale per il tramite della propria attività, preservando l’immagine di una comunità ideale, ancora permeata da un vibrante senso di umanità.

Il ricordo di un vecchio e caro amico, che ha saputo intrattenerti negli anni tra una lacrima ed un sorriso, tenendoti compagnia ora con toni scanzonati, ora compassati o attraversati da un certo disincanto, non può essere affidata al tradizionale “coccodrillo”, congiunto a un freddo elenco della ricca filmografia. Ecco allora qui di seguito, le recensioni di due film che mettono in scena un suggestivo gioco delle coppie, una complementarietà recitativa dispiegata ai massimi livelli tra naturalezza e disinvoltura: A piedi nudi nel parco (Barefoot in the Park, Gene Sacks, 1967), adattamento dell’omonima opera teatrale di Neil Simon, già interpretata da Redford a Broadway nel 1963, sempre nel ruolo del protagonista, ora in sapido abbinamento con Jane Fonda in luogo di Elizabeth Ashley; La stangata (The Sting, George Roy Hill, 1973), secondo film in cui il nostro recitò insieme a Paul Newman, dopo Butch Cassidy and the Sundance Kid, diretto sempre da Hill nel 1969.

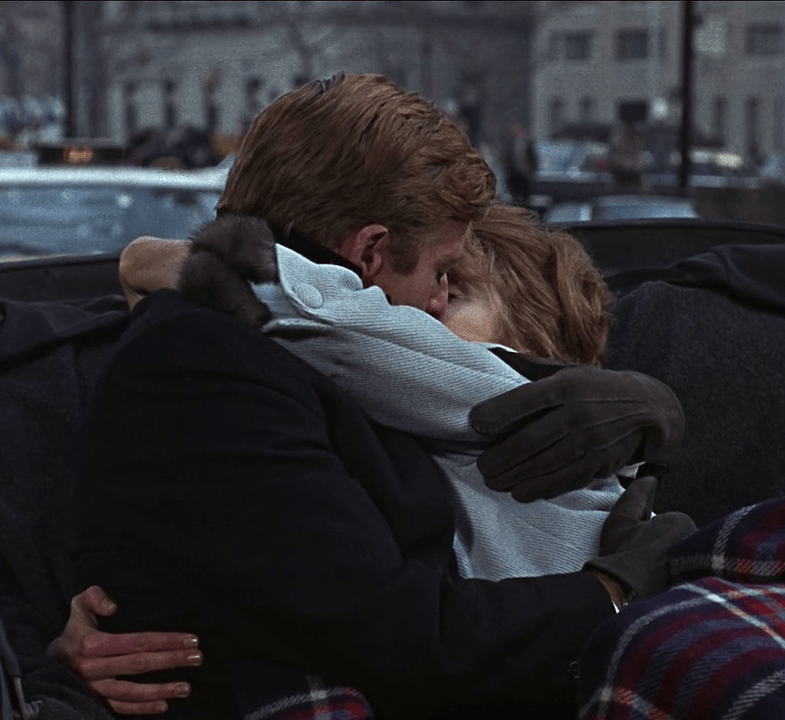

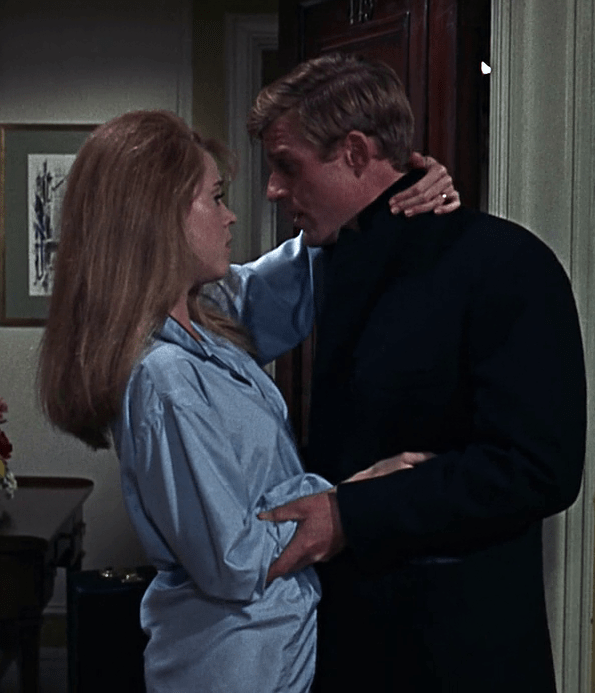

Qualcuno forse potrà obiettare che trattasi di opere “leggere”, di puro intrattenimento, distanti da quell’idealismo progressista di cui è scritto sopra, ma chi scrive crede che, oltre ad evidenziare la grande duttilità dell’attore, possano comunque mettere in luce la fedeltà al proprio modo d’essere fedele a determinati ideali, in nome dei quali battersi per tenere in piedi un’unione di coppia basata su di una diversità arricchente, o vendicare un amico, sopraffatto dalle angherie del prepotente di turno, pur in un clima di illegalità. Debutto alla regia di Gene Sacks, su sceneggiatura del citato Simon, Barefoot in the Park vede la città di New York farsi proscenio, sul finire degli anni ’60, delle vicende di una coppia di sposini, Paul (Robert Redford), serio e “precisino”, da poco assunto in uno studio legale in qualità di avvocato e Corie Bratter (Jane Fonda), epicurea e disinvolta nell’accostarsi alla vita.

Dopo la luna di miele, consumata per sei giorni di fila in un camera del Plaza Hotel, la coppia si trasferirà in un modesto appartamento al quinto ed ultimo piano di un palazzo al Greenwich Village, senza ascensore, con un buco nel lucernario, il riscaldamento non funzionante ed uno spogliatoio da adibire a camera da letto. I loro differenti caratteri avranno presto modo di rivelarsi “al meglio” e dare quindi vita ad un acceso scontro, in particolare dopo la visita della madre di Corie, Ethel Banks (Mildred Natwick) e la conoscenza con l’eccentrico signor Victor Velasco (Charles Boyer), abitante della soffitta…La regia di Sacks appare incline alla mera diligenza ed asseconda la brillante sceneggiatura di Simon tra dialoghi ironici, battute taglienti e gag reiterate, vedi la salita delle cinque rampe di scale, non considerando gli scalini all’ingresso, eseguita a cadenza enfisematica da parte del tecnico dei telefoni, di un vegliardo fattorino, poi di Paul ed Ethel.

Esemplare ancora oggi l’alchimia espressa dal duo Redford- Fonda nell’offrire una rappresentazione tutto sommato realistica di una coppia in sintonia riguardo l’appagamento dei sensi ma distante relativamente all’approccio esistenziale. Egualmente non può che suscitare sane risate l’estro sulfureo di Victor, felicemente reso da Boyer, in totale contrasto con la rigida irreprensibilità della madre di Corie. Risalta poi il fare beffardo dell’autore nel visualizzare un momentaneo scambio delle coppie nel corso di una cena in un ristorante albanese a Staten Island e subito dopo. Ecco Victor e Corie esternare una gaudente sintonia tra cibo esotico e danza del ventre (Shama, shama…), al pari di Paul ed Ethel nell’evidenziare sgomento e incapacità di lasciarsi andare.

Encomiabile, nel rimpallo di botta e risposta, la sequenza dello scontro – confronto tra Paul e Corie, che sembrerà portare ad un inevitabile divorzio, anche se l’happy end farà presto capolino, una volta che l’impostato giovanotto, febbricitante, andrà a consolarsi con una bottiglia di scotch su di una panchina al Washington Square Park. Proverà dapprima l’euforia di camminare a piedi nudi e poi, una volta a casa, potrà constatare come la vita a due sia tutta una questione di equilibrio, camminare insieme su di un cornicione, dandosi reciproco coraggio per non cadere giù. Tutt’altra ambientazione per The Sting, diretto da Hill su sceneggiatura di David S. Ward, la cui narrazione prende il via nella cittadina di Joliet, Illinois, nel settembre del 1936, in un’America ancora sconvolta dalla Grande Depressione, come evidenziato dall’emblematica inquadratura iniziale.

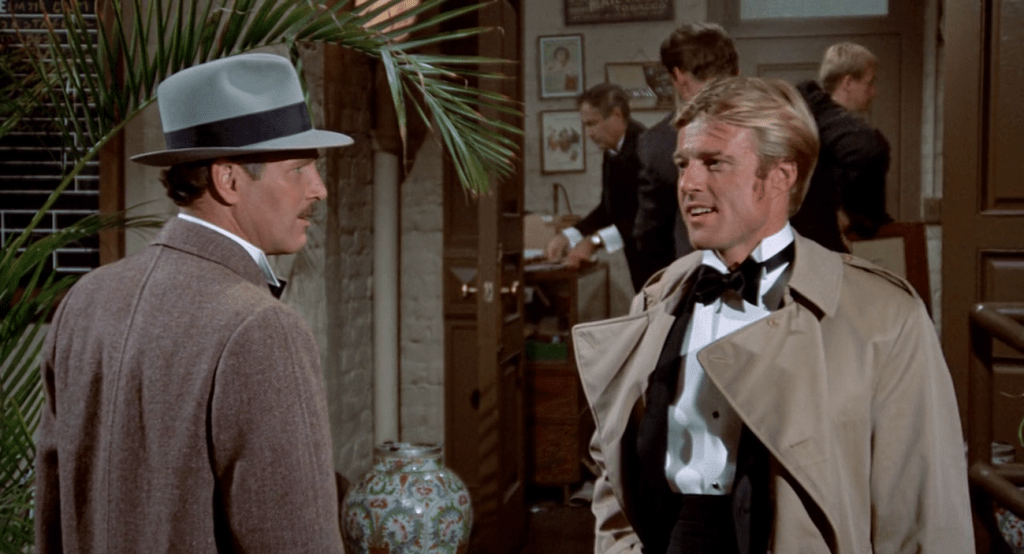

Qui un terzetto di truffatori, Luther Coleman (Robert Earl Jones), Johnny Hooker (Robert Redford) e Joe Erie (Jack Kehoe), ha appena messo in atto uno dei consueti raggiri, sottraendo una notevole somma di danaro al malcapitato di turno, senza sapere che questi è un corriere della malavita, incaricato di consegnare i soldi “guadagnati” col racket e altre attività illegali al boss Doyle Lonnegan (Robert Shaw), il quale non tarderà a vendicarsi, facendo uccidere Luther. Hooker, edotto della situazione dal poliziotto corrotto William Snyder (Charles Durning), si darà alla fuga, rifugiandosi a Chicago, dove conoscerà un vecchio amico di Luther, l’abile truffatore Henry Gondorff (Paul Newman), che, per quanto male in arnese dopo aver avuto a che fare coi federali, si convincerà a mettere su una articolata pantomima, così da beffare Lonnegan e vendicare il compagno di tante avventure…

Forte di un eccellente lavoro di scrittura e di una regia incisiva ed agile nel collegare i diversi accadimenti narrativi quali tessere di un luccicante mosaico, in sinergia con fotografia (Robert Surtees), scenografia (Henry Bumstead, Emil Kuri, James W. Payne), montaggio (William Reynolds) e costumi (Edith Head), The Sting si inserisce, come riportato in vari testi, nel solco del movimento rinnovatore della New Hollywood, rivisitando il genere del gangster movie. Lo fa però non alla luce dei profondi cambiamenti sociali e culturali del tempo, bensì sfruttando la scia di una disincantata ironia e di un serpeggiante sentore malinconico, quest’ultimo espresso a livello figurativo (le illustrazioni in guisa di didascalia che introducono i capitoli in cui è suddiviso il film, i caratteristici passaggi in dissolvenza nel chiudere le sequenze) e dalle note della colonna sonora di Marvin Hamlisch, il quale si adoperò nel riarrangiare alcuni brani ragtime composti da Scott Joplin ad inizio Novecento.

Ottime le interpretazioni attoriali dell’intero cast (Shaw e Durning in particolare sono a dir poco sublimi nell’offrire veridicità ai loro personaggi), con Newman e Redford quanto mai suadenti nell’esprimere quello spirito di rivalsa esistenziale, frammentato dalla disillusione, proprio di coloro che, pur vivendo anch’essi in una situazione di illegalità, vedono ergersi contro la loro ingegnosa arte d’arrangiarsi le prepotenze soverchianti del villain di turno, propenso a far suo tutto ciò che i soldi possono comperare, tra corruzione e malaffare. Offrire giustizia all’amico assassinato, aderendo ad un personale codice morale, scalzando dal piedistallo d’argilla della descritta sicumera economica il glaciale boss, andrà a costituire una soddisfazione maggiore di quanto se ne potrà guadagnare: infatti Hoooker rinuncerà alla propria parte, adducendo come scusante che l’avrebbe presto sperperata.

The Sting, di cui venne girato un anonimo sequel nel 1983, sempre sceneggiato da Ward e con la regia di Jeremy Kagan, ma con nessun componente del cast originale, rappresenta ancora oggi un raffinato esempio di come si possa realizzare un film d’intrattenimento dalla resa funzionalmente spettacolare, incline tra l’altro a giocare con gli spettatori, rendendoli complici della preparazione di un grande inganno dal sapore meta cinematografico, come fa intuire Fernaldo Di Giammatteo nel Dizionario del cinema americano (Editori Riuniti, 1996). The Sting conseguì sette premi Oscar: Miglior film, Migliore regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior montaggio e Miglior colonna sonora adattata.

Lascia un commento