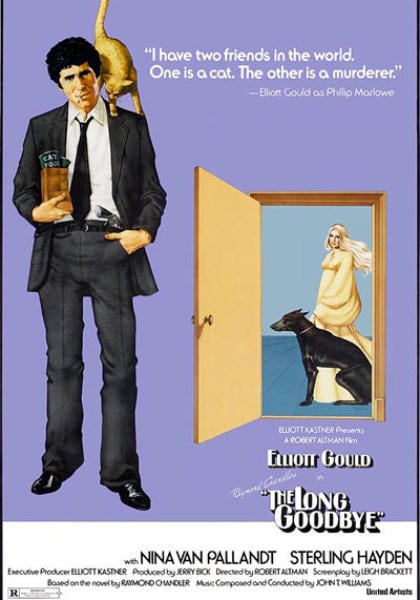

Los Angeles, anni ’70. Il sonno di Philip Marlowe (Elliott Gould), investigatore privato, viene interrotto intorno le 3 del mattino dall’irrompere nel letto del suo gatto. Il micio richiede attenzioni e cibo, purtroppo la scorta del consueto paté è terminata e, considerato come il felino disprezzi la pappa improvvisata dall’umano, a quest’ultimo non resta che uscire per cercare un supermercato aperto. Al suo ritorno, una volta che il gatto si è dato alla fuga, non lasciandosi ingannare dal trucco escogitato per rifilargli un alimento d’altra marca, Marlowe riceve la visita dell’amico Terry Lennox (Jim Bouton), recante sul volto i segni del recente litigio incorso con la moglie Sylvia. Il nostro acconsente ad accompagnarlo a Tijuana, in Messico, ma nel rientrare a casa trova ad attenderlo due poliziotti, che lo arrestano per favoreggiamento, non avendo voluto fornire informazioni su Lennox, accusato di aver ucciso la moglie. Trascorsi tre giorni, l’investigatore viene scarcerato, Terry si è suicidato, lasciando un biglietto, per cui il caso è da considerarsi chiuso.

Per quanto non convinto di come si siano svolti i fatti, Marlowe riprende la consueta attività, vi è già un incarico all’orizzonte, la signora Eileen Wade (Nina van Pallandt), moglie del noto scrittore Roger Wade (Sterling Hayden), vuole che rintracci il marito, scomparso da cinque giorni, spiegandogli come il consorte non sia nuovo a tali sortite, complice l’alcolismo. Poi compare un tale Marty Augustine (Mark Rydell), che si rivela essere un gangster brutale e spietato, il quale intende sapere che fine abbia fatto l’ingente somma di danaro affidata a Terry, da portare in Messico su suo incarico. Marlowe inizia a comprendere come vi siano dei collegamenti tra tutte le vicende in cui si è trovato coinvolto, in particolare dopo aver constatato che i Wade e i Lennox fossero vicini di casa e aver ricevuto una lettera da Terry, contenente un biglietto d’addio ed una banconota da cinquemila dollari…

L’investigatore privato Philip Marlowe nasce dalla penna di Raymond Chandler nel 1939, sulle pagine del romanzo The Big Sleep, anche se lo scrittore, con altri nomi ma caratteristiche simili, lo aveva già reso protagonista di alcuni racconti pubblicati nel corso degli anni’30, sempre rientranti nel genere hard boiled. L’esordio sul grande schermo risale al 1944, impersonato da Dick Powell (Murder, My Sweet, Edward Dmytryk, dal romanzo Farewell, My Lovely di Chandler, 1940), trovando poi tra i migliori interpreti, almeno ad avviso dello scrivente, Humphrey Bogart (The Big Sleep, Howard Hawks, 1946) e Robert Mitchum (Farewell, My Lovely, 1975, Dick Richards; The Big Sleep, 1978, Michael Winner). La trasposizione per il grande schermo del romanzo The Long Goodbye, scritto da Chandler nel 1953, ebbe inizio con l’acquisizione da parte dei produttori Jerry Bick ed Elliott Kastner dei diritti per la riduzione cinematografica e la commissione della sceneggiatura a Leigh Brackett, già autrice dell’adattamento del citato The Big Sleep.

Per la regia vennero individuati dapprima Howard Hawks e poi, al suo rifiuto, Peter Bogdanovich. Quest’ultimo, declinata l’offerta, fece il nome di Robert Altman, il quale accettò una volta che gli venne concesso non solo di mettere Elliott Gould, al tempo in una fase di stasi della sua carriera, nei panni di Marlowe, sostituendo la paventata opzione Lee Marvin/Mitchum, ma anche, d’accordo con la sceneggiatrice, di trarre ispirazione non tanto dall’opera d’origine, bensì da Raymond Chandler Speaking, una raccolta di lettere ed appunti dello scrittore. Da qui una trama per certi versi semplificata rispetto al romanzo, con l’eliminazione di alcuni personaggi e l’aggiunta di altri, ma soprattutto la previsione di un differente e folgorante finale, per un risultato del tutto coerente con la poetica cinematografica propria di Altman, sia da un punto di vista tecnico – stilistico, sperimentare soluzioni visive sempre più originali, che narrativo, dare sostanza a quel malessere sociale scaturente nei riguardi di tutto ciò che fosse irreggimentato a livello istituzionale o propenso ad esserlo.

Il regista intona quindi un del tutto personale “il re è morto, viva il re!”, ovvero, come fa notare Franco La Polla (Sogno e realtà americana nel cinema di Hollywood, 2004, Il Castoro), “una tradizione classica di detective movie si sviluppa secondo forme imprevedibili, diventando pura metafora trasposta di quel che Hollywood era e non è più, pur continuando a rimanere sogno operante”. Quanto testé scritto è rimarcato dalle note di Hooray for Hollywood, 1937, che si stagliano nella inquadratura iniziale e finale, il cui testo fu scritto da Johnny Mercer, autore anche della canzone che fa da colonna sonora a The Long Goodbye, riprendendone il titolo e di cui il compositore John Williams rimodula il tema nel corso della narrazione, adattandolo ad eventi e situazioni differenti.

Altman conferisce estrema mobilità alla macchina da presa, con ampie carrellate, mentre la fotografia di Vilmos Zsigmond appare interessata a giocare sui riflessi (la sequenza del litigio tra i coniugi Wide, mentre sui vetri della villa si vede Marlowe passeggiare sulla spiaggia) ma soprattutto a smorzare nei toni pastello la luminosità abbacinante propria della città californiana, sostituendosi ai chiaroscuri dei noir d’antan nel rimarcare l’ambiguità e l’amoralità propria di un’umanità in pieno disfacimento morale, cui fa da contraltare la figura di Marlowe. Quest’ultimo, il cui appartamento, turris eburnea in odore di metafora, si trova all’ultimo piano di uno stabile, ha un aspetto pesto e sgualcito, proprio di chi si è addormentato negli anni ‘40 per poi ridestarsi trent’anni dopo, mantenendo fermo un proprio codice comportamentale nel disinteresse, tra l’abulia e la strafottenza, di quanto gli accade intorno, dalle vicine fricchettone in poi, individuo alienato da tutto e da tutti, che ripete come fosse un mantra “it’s ok with me”.

Si risveglia vestito di un completo scuro, guida una Lincoln Continental Cabriolet del 1948, fuma parossisticamente come una ciminiera, “alla moda antica”, non solo del genere poliziesco, ma in particolare preserva e si fa carico della sua visione delle cose, divenendo una sorta di filtro per tutte le impurità incontrate lungo il cammino. L’interpretazione di Gould, andamento dinoccolante, sguardo intriso di tristezza e disincanto, gli conferisce l’aura di un moderno cavaliere, colui che non nasconde un certo timore nell’intuire un’amara verità ma è comunque consapevole a quali valori dare priorità e rilevanza nella vita. Un loser probabilmente, un perdente come lo apostrofa Terry nel finale (e Philip annuisce, dicendo che in effetti ha perso anche il gatto…), ma vincente sul piano morale, con i suoi bravi ideali da difendere ed esternare in guisa di virtù quando necessario, sia pur avvolti da un velo di ambiguità.

The Long Goodbye è un film tuttora mirabile nella sua costruzione visiva e narrativa, nonché ottimamente interpretato da tutto il cast. A tale ultimo riguardo, se la resa di Gould, come scritto, è eccellente, altrettanto memorabile si rivela l’interpretazione di Hayden dello scrittore che annega nell’alcool l’incapacità di riportare sulla pagina quella disillusione derivante dall’aver fatto a botte con la vita. Un’opera che evidenzia come poter rifondare un genere, farlo nascere dalle sue ceneri e conferirgli moderna linfa vitale. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, adattando al mondo del cinema quanto espresso nell’ambito della fisica da Lavoisier. Da ricordare in chiusura l’apparizione di un già nerboruto Arnold Schwarzenegger nei panni di uno scagnozzo del boss Augustine.

Pubblicato su Diari di Cineclub N. 136- Marzo 2025– Immagine di copertina: Elliott Gould, Movieplayer

Lascia un commento