Toscana, dintorni di Prato, 1977, una domenica come tante altre. Il venticinquenne Cioni Mario (Roberto Benigni), è al cinema con gli amici Bozzone (Carlo Monni), Gnorante (Mario Pachi) e Buio (Maresco Fratini). Si proietta un film erotico, Max il donnaiolo, che però non sembra offrire soddisfazione al nostro, per cui i tre si ritrovano a girovagare per la campagna, borbottando a denti stretti come “uno lavora tutta la settimana per aspettare la domenica per divertirsi e la domenica non vede l’ora di arrivare al lunedì per lavorare”.

Decidono infine di entrare in una balera dove si balla il liscio, così da provare ad approcciarsi con qualche ragazza, “impresa” che riesce al Cioni in virtù di un “espediente protesico”, ma è costretto a ritornare a casa, in quanto i suoi amici gli hanno orchestrato uno scherzo, facendo annunciare la morte della madre. La notizia lo sconvolge a tal punto da indurlo a vagare stranito per i campi, esternando un disperato turpiloquio, tra imprecazioni e bestemmie, passando poi la notte sotto un cavalcavia.

Una volta rientrato scoprirà che la madre (Alida Valli) è viva e vegeta, pronta a redarguirlo pesantemente sulla sua condotta di vita, maledicendo il giorno in cui è venuto al mondo, ricordando la morte di una figlia più piccola e quella del marito.

Lo costringe poi a fare la conoscenza della figlia del benestante Martini (Luigi Benigni), così da sistemarsi una volta per tutte. Mario però si prenderà beffe della ragazza, claudicante, mettendola alla fuga. E così la vita continua, il lavoro di muratore, insieme ai soliti amici, il confidare speranzoso che Berlinguer dia il segnale per l’agognata rivoluzione comunista, le difficoltà a relazionarsi con l’altra metà del cielo, fino a quando Bozzone non gli chiederà come saldo di un debito di gioco, visto che non può pagare, di andare a letto con la madre…

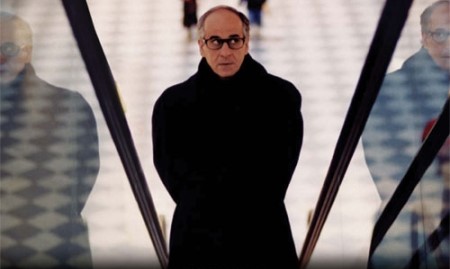

Esordio sul grande schermo di Giuseppe Bertolucci e Roberto Benigni, rispettivamente in qualità di regista e attore, Berlinguer ti voglio bene trae le sue origini dal monologo teatrale scritto dal primo ed interpretato dal secondo, Cioni Mario di Gaspare fu Giulia, adattato poi da entrambi per la sceneggiatura del film, con il “fu” che andò ad interessare il padre del protagonista e non la madre, impersonata da una straordinaria Alida Valli, subentrata a Valentina Cortese, che rifiutò la parte.

Un’opera prima che non ebbe il successo sperato, vuoi per la “sconvolgente” e libertaria messa in scena, che mescola con disinvoltura liricità e un linguaggio “naturalmente” scurrile, del tutto refrattario a quelle conciliazioni oggi gravitanti intorno al concetto di “politicamente corretto” (venne vietato ai minori di 18 anni), vuoi per una distribuzione non propriamente capillare, che escluse, per esempio, molte zone del Sud Italia.

Nel visionarla oggi, la pellicola, anche contestualizzata doverosamente al periodo di realizzazione, mantiene del tutto intatta, almeno a parere dello scrivente, la sua forza dirompente nell’offrire visualizzazione ad un disagio sociale che andava ad interessare soprattutto le giovani generazioni dell’epoca, rinvenendone una figura emblematica nel Cioni Mario delineato con naturalistica immedesimazione da Benigni.

Un individuo che fatica a trovare una ferma posizione all’interno di un contesto sociale in rapida trasformazione verso l’industrializzazione (il casale dove abitano Cioni e la madre confina con un’autostrada e lo sfrecciare delle automobili prevale su ogni rumore campagnolo), ma anche nell’ambito del costume, in particolare nei rapporti tra uomo e donna.

Lo stralunato Cioni vive avulso da ogni contesto, avvolto da una sorta di purezza ancestrale, che si alimenta dei suoi stessi vaneggiamenti relativi ad una imminente rivoluzione comunista guidata da Berlinguer, la cui effige risalta in un campo a guisa di insolito totem, a portare una uguaglianza parificatrice, che però, in nome di un ancora presente maschilismo, sembra non riguardare la parità tra i generi.

A suo dire il comunismo dovrebbe essere un moto spontaneo, “viene da sé”, paragonandone l’avvento alla scoperta del sesso una volta avvenuta la prima polluzione, offrendo quindi un’estrema corporeità all’agognato ribaltamento di ogni rapporto sociale, lontana però, considerandone le inibizioni e il rapporto ai limiti dell’edipico con la madre, da quella vitalità, anche sensuale, cara, per esempio, a Pasolini.

Quando Cioni, infatti, si ritroverà in auto con due ragazze che gli hanno dato un passaggio, dirette in paese per partecipare ad una conferenza sull’emancipazione, poco capirà degli approcci esternati, andandosi infine a rifugiare nelle consuete fantasticherie.

Il richiamo alle tematiche proprie del citato Pasolini è evidente nella rappresentazione allegorica della paventata tracimazione dai disquilibri sociali verso la “grande omologazione” generata da un appiattimento dei valori precipui e distintivi, anche a livello ideologico, conglobando tutto e tutti nel “salotto buono” piccolo borghese, vedi la prospettiva della nuova famiglia avanzata da Bozzoni, assecondando inoltre quella religione cattolica di cui si era fatto beffe poco prima.

Berlinguer ti voglio bene, andando a concludere, è un’opera che alterna poesia e senso d’umana disperazione (la carrellata che accompagna Cioni nel suo vagare delirante tra i campi, la rima baciata del Bozzoni in sella alla bicicletta con l’amico, Noi semo quella razza…), libera da particolari vincoli registici o di scrittura nel concretizzare un’amara fiaba sulla difficoltà di mantenere la propria individualità diversificante, pur assecondando determinati mutamenti sociali (“Meglio esser buco che moderno”, esclama un amico omosessuale durante una conversazione con Cioni).

Inoltre rappresenta l’occasione, probabilmente mi unisco alla voce di molti, per ammirare un Benigni ancora genio e sregolatezza, sapientemente al di sopra delle righe in forza di una effervescente irruenza, poeticamente lieve e profondo, non ancora impostato nell’attuale presa di coscienza artistica, che, almeno a mio modo di vedere le cose e pur apprezzandone in parte l’evoluzione, lo ha un po’ allontanato da quella irriverenza, insieme gioiosa e giocosa, propria degli esordi.

Già pubblicato su Diari di Cineclub N. 127-Maggio 2024

Lascia un commento